17.09.2025 H₂Giga

Wie Filamente die Effizienz von Elektrolyseuren sabotieren

Christine Heume forscht im H2Giga-Projekt DERIEL an Alterungsprozessen von Elektrolyseuren. Mit ihrem Vortrag über eine ganz neue Entdeckung hat sie den Science Slam „H2 ahoi!“ der Wasserstoff-Leitprojekte gewonnen.

Neuentdeckung im Alterungsprozess von MEAs

Christine Heume spricht in ihrem Slam über eine neu beobachtete Verbindung in der Membran einer Elektrolyse-Zelle, die sich mit der Zeit bildet und die Effizienz beeinträchtigt.

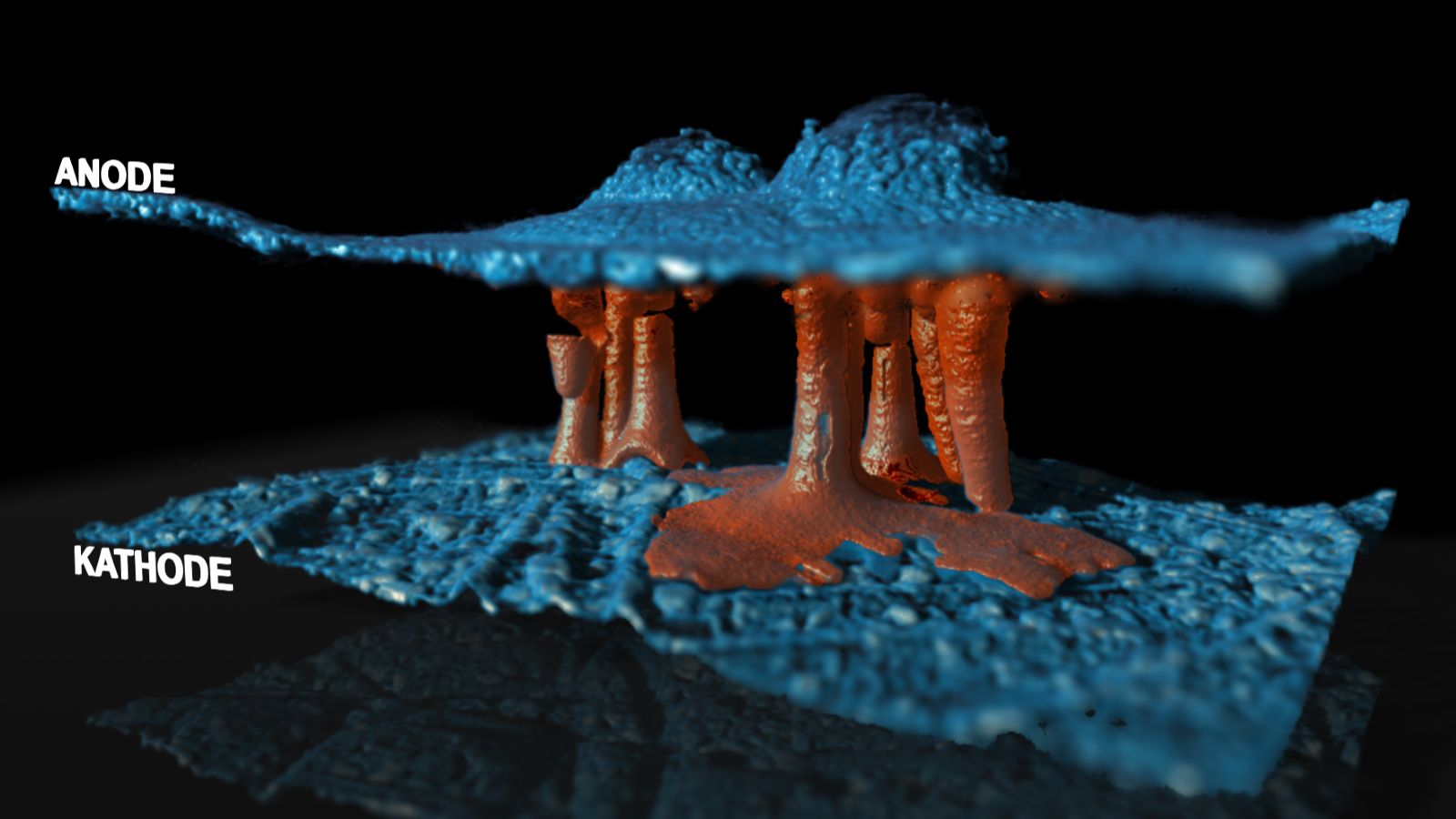

Diese Anomalie in der MEA hat sie zuerst mittels Röntgen-Computertomographie (XCT) entdeckt. Damit lässt sich in Proben der MEA hineinschauen. Ein 3D-Bild zeigte deutliche Strukturen, die über die Zeit in der Membran entstanden sind.

In der Fachliteratur sind solche systematisch auftretenden „Gewächse“, die nun als Filamente betitelt wurden, bisher nicht in dieser Form beschrieben. Um herauszufinden, wie diese Verbindungen entstehen und wie sie den Elektrolyseur beeinflussen, haben die Forschenden um Christine Heume eine Reihe von Tests und Analysen durchgeführt.

Durch Ionenstrahl- und Rasterelektronenmikroskopie (FIB-SEM), hochauflösende Transmissionselektronenmikroskopie (HRTEM) und weitere Methoden sind die Forschenden zu dem Schluss gekommen, dass die Filamente aus nanokristallinem Iridium bestehen. Folglich wird Iridium während des Elektrolyseprozesses aus der Anode freigesetzt und reichert sich in der Membran in

Richtung Kathode an.

Die MEA (membrane electrode assembly = Membran-Elektroden-Einheit) besteht im Wesentlichen aus einer Membran, die beidseitig mit dünnen Katalysatorschichten beschichtet ist. Die Membran leitet ausschließlich Protonen und ist für Elektronen und Gase undurchlässig. Die Anodenseite der Katalysatorschicht enthält meist Iridiumoxid, die Kathodenseite Platin. Im Betrieb wird an der Anode Wasser zugeführt und durch das angelegte elektrische Feld in Sauerstoff, Protonen und Elektronen gespalten. Die Protonen wandern durch die Membran zur Kathode, während die Elektronen über den äußeren Stromkreis dorthin gelangen. An der Kathode bilden Protonen und Elektronen molekularen Wasserstoff.

Im nächsten Schritt wurde die Leitfähigkeit der Filamente gemessen. Hierbei konnten die Forschenden beobachten, dass ein kleiner Teil der Elektronen jetzt durch die Membran fließt, anstatt wie sonst über den äußeren Stromkreis. Das führt dazu, dass an der Kathode weniger Elektronen für die Reaktion zur Bildung von Wasserstoff zur Verfügung stehen.Der Großteil der Elektronen fließt zwar weiterhin über den normalen Stromkreis,doch je mehr Strom durch die Membran fließt, umso mehr nimmt auch die Effizienz des Elektrolyseurs ab.

Die genaue Ursache für die Entstehung von Filamenten hängt mutmaßlich von vielen Faktoren ab und ist bislang nicht geklärt. Eine Möglichkeit die Bildung zu verhindern, könnte sein, die Transportschichten im Elektrolyseur zu optimieren.An Ursachen und Lösungen für dieses Problem forscht Christine Heume zukünftig weiter.

Das H2Giga-Projekt DERIEL

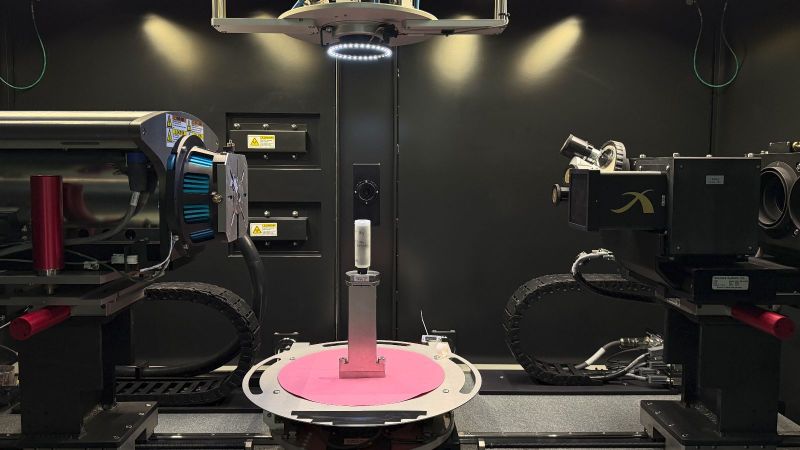

Das Projekt DERIEL (= De-Risking PEM-Elektrolyseur) untersucht die Alterungsmechanismen verschiedener Elektrolyseurkomponenten unter möglichst realistischen Einsatzbedingungen. Dazu haben die Projektbeteiligten einen Teststand für einen PEM-Elektrolyseurstack im Megawattbereich entwickelt und am Forschungszentrum Jülich in Betrieb genommen.

Erstmalig ist hier ein Elektrolyseurmodul in realer Größe mit Messtechnik ausgestattet, um verschiedene Prozesse im laufenden Betrieb untersuchen zu können. Zu den betrachteten Prozessen zählen Degradations-, Fehler- und Schnittstellen-Mechanismen.

Digitale Zwillinge, die die Prozesse in einem Modell abbilden, unterstützen die Forschenden bei der Datenanalyse. Sie vergleichen die Berechnungen der digitalen Zwillinge mit den Laborergebnissen. Dadurch erlangen sie ein tiefgreifendes Verständnis der Prozesse und können geeignete Betriebsstrategien ableiten.

Das Ziel: möglichst langlebige Elektrolyseure.

Science Slam verpasst? Kein Problem!

Im Sommer fand an Bord der MS Wissenschaft in Frankfurt am Main, im Rahmen des Wissenschaftjahres 2025, der Science-Slam der Wasserstoff-Leitprojekte „H2 ahoi“ statt. Dabei präsentierten die Slammerinnen und Slammer aus der Wasserstoff-Forschung auf kreative und unterhaltsame Weise ihre Themen. Alle Slams können auf YouTube angeschaut werden.

- Arne Nisters (DECHEMA): Chemie ohne Erdöl ist wie Wandern mit Teenies – klappt (nicht)

- Philipp Weisenburger (Fraunhofer ICT): Ein Ausflug in die bunte Welt des Wasserstoffs

- Michaela Löffler (DECHEMA): Das große Puzzle

- Kevin Schalk (Fraunhofer IWES): Elektrolyseure und ihre abenteuerliche Reise aufs Meer

- Christine Heume (Forschungszentrum Jülich): Wie Filamente die Effizienz von Elektrolyseuren sabotieren