Partner-Projekte

Diese Forschungsprojekte bereiten ebenfalls Deutschlands Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft vor

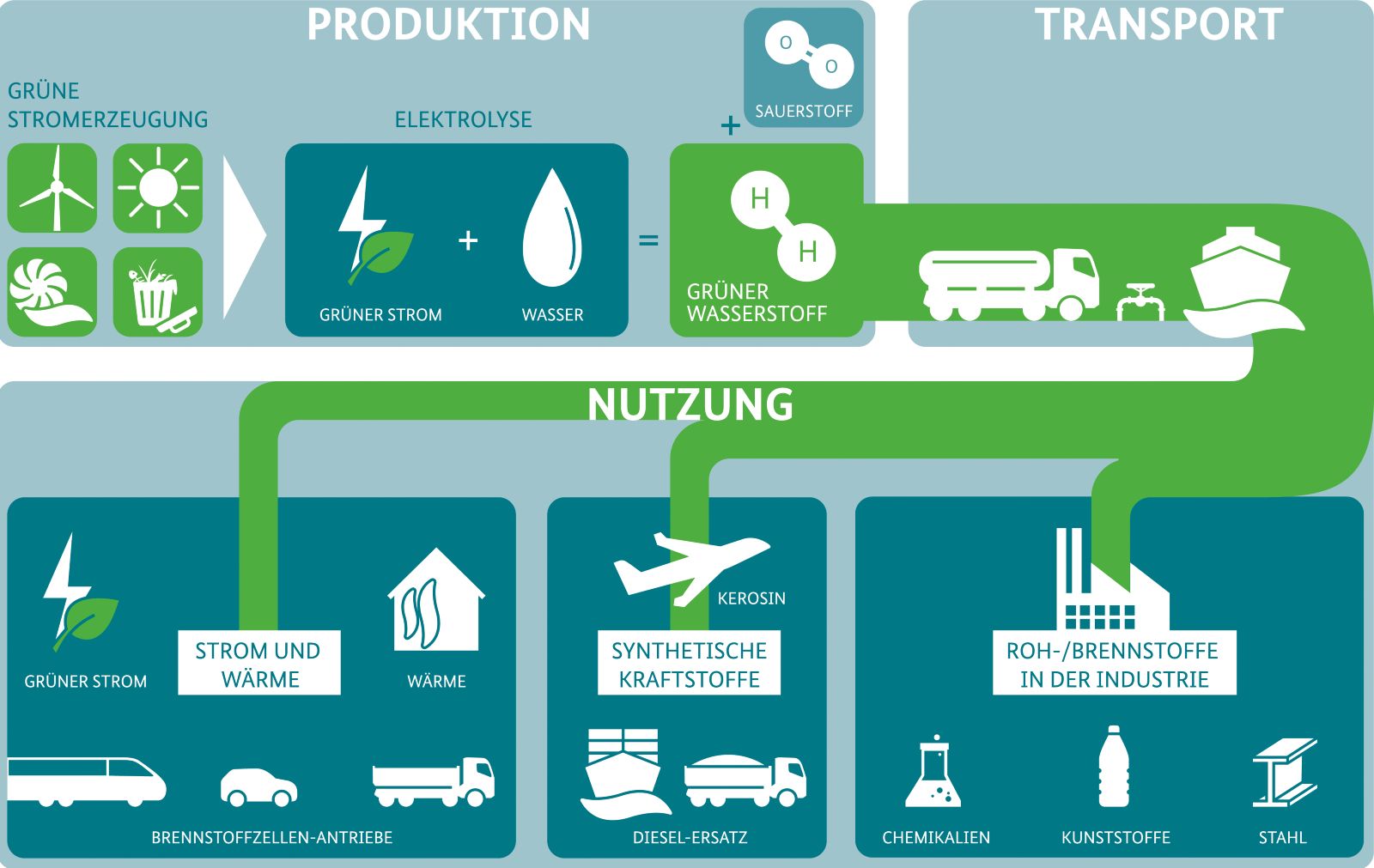

Neben den Wasserstoff-Leitprojekten und der Wasserstoff-Grundlagenforschung treiben zahlreiche weitere Projekte den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft voran. Vor allem sollen internationale Wasserstoff-Kooperationen Importe zur Deckung des deutschen Wasserstoffbedarfs sicherstellen. Zudem beschleunigen das Kopernikus-Projekt P2X und Carbon2Chem die Wasserstoff-Nutzung.

Schon heute steht fest, dass die Bundesrepublik ihren eigenen Bedarf an Grünem Wasserstoff nicht allein decken kann. Schätzungsweise 50 bis 70 Prozent der benötigten Wasserstoffmenge 2030 muss Deutschland importieren. Dazu baut das Bundesforschungsministerium strategische Wasserstoff-Partnerschaften beispielsweise mit Australien oder regionen in Afrika auf. Hier lesen Sie, welche Projekte Deutschland und Australien zusammen auf den Weg bringen. Hier finden Sie eine Übersicht über deutsch-afrikanische Projekte.

Auf dieser Seite stellen wir Ihnen zudem zwei großangelegte Industrie-Projekte vor, die ebenfalls auf Deutschlands Einstieg in einer Wasserstoff-Wirtschaft einzahlen:

Carbon2Chem

Das Projekt Carbon2Chem will die im Stahlwerk von ThyssenKrupp anfallenden Abgase (sogenannte Hüttengase) als Rohstoff nutzen – statt sie klimaschädlich in die Atmosphäre entweichen zu lassen. Dazu nutzt ein Team aus Wissenschaft und Industrie CO2 aus Hüttengasen, fügt zusätzlich noch selbst produzierten Wasserstoff hinzu und produziert aus dem so entstehenden Gasgemisch schlussendlich Basischemikalien zur Herstellung von Kunst- und Kraftstoffen. Weil die Funktion des Konzepts bereits erfolgreich nachgewiesen wurde, erfolgt derzeit auch die Übertragung auf andere Branchen, die unvermeidbares CO2 ausstoßen werden: die Zement- und die Müllverbrennungsindustrie.

Kopernikus P2X

Im Kopernikus-Projekt P2X arbeiten Wissenschaft, Wirtschaft und zivilgesellschaftliche Organisationen an Lösungen, um aus CO2 und Wasserstoff im vorindustriellen Maßstab Kunst- und Kraftstoffe herzustellen.